3.町民の「声」を受け止めること、共有・共感するための努力の大切さ

浪江町での取組では、町民の声をつらくとも受け止めようとあがいたこと、ここに特徴があると言われます。中年男性が回答者数の大部分を占める世帯アンケートではなく、手間がかかっても高校生以上の全町民にアンケートをとり続けていること(毎回6割の回答率、約11,000人の回答)、アンケート対象外となる小中学生の生の声を、自由欄アンケートとして取り、直筆のまま全てをまとめたこと(回答率約7割、千名以上の回答)。全町避難であるのに町民検討委員会による検討を重ね続けたことなどがその例として挙げられます。

それらの取組みの原点となったのは、災害を通じて町民の方々から頂いた気づきの中にありました。表面上は「見えなかった」声の奥にある声。そこに接することで、その大切さに気づかされたことが大きく影響しています。その中でも印象に残った2つの出来事を紹介します。

町役場という最後の砦

一つは、私にすがりつく女性のまなざしでした。

役場自体も避難し、他の市の庁舎をお借りして避難対応に当たっている中、お子さんをお持ちの女性が、私に詰め寄り、私に不満の思いをぶつけてこられました。私も人です。自分ではどうしようもできない言葉は正直言って、何とも苦しい、切ない訴えでした。その女性からある言葉が私に向けられました。「本当はあなたが全てを解決してくれるなんては思っていない。だけど、国にも県にも東京電力に言っても、だれも聞いてくれない。その上で、私たちの役場の、あなたにさえ聞いてもらえなかったら、いったい私は誰に受け止めてもらえばいいのですか?」一介の役場職員である私にすがりつく彼女の切なさ、苦しさが迫ってきました。

逃げようと思えば逃げられる。でも、受け止めきれないとしても、逃げて良いものなのだろうか。住民を抱える最終ライン。私たちの普段の生活では役場はそれほど重い存在ではありません。ただし、極限の状況を迎えると、住民の方々にとって最後の砦となること。最後の砦であったこと。これも「見えなかった」ことでした。「自治」がなにゆえ重く、尊重されるべきなのか。最後の砦であるからこそ、最後の砦となりうるからこそ、大切だったこと。この女性の痛切な叫びによって、はじめて見ることが出来たのかもしれません。

「声」の奥にある想いと向き合う

もう一つの出来事は、避難から2週間を迎え体育館避難から、旅館やホテルへの二次避難を準備していたときの出来事でした。

既に避難から約半月が経過し、長引く体育館での避難生活から住民の方々の疲れもピークに達しつつあり、旅館やホテルへの二次避難を模索していた時期の出来事でした。この時、実は私自身も、極限の状況下での仕事と睡眠不足により、すり減り、限界を迎えようとしていた時期でもありました。

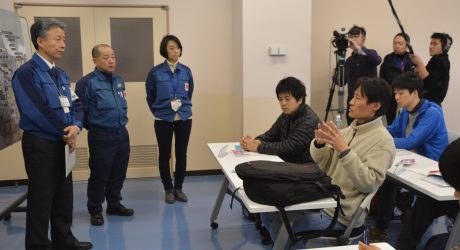

そのような中、約20カ所の避難所の中でも、まとまりがあると言われていた約200名を収容するある避難所の責任者が役場の本部に駆け込んできました。「二次避難の案内に対して納得できない」「全員拒否する」「役場の責任者を読んでこい」そんな大きなトラブルが発生していました。

実務に追われる中でしたが、私が町側の責任者としてただ一人赴くことになりました。この役を担う者がいない以上、住民の方々から吊し上げになってもやむを得ない、そう覚悟を決めて、避難所に向かい、全避難者が集う大広間に足を踏み入れました。

数百の目が、私に向けられ、そのような場にはじめて出た私は、何をお答えすべきか正直悩んでいました。まずは何を皆さんが求めているのか、それを知りたい、その思いから向かい合う先にいる一人一人に目を向けていくと、見えてきたものがありました。それは、この理解できない状況下で困惑した瞳、誰かしらに答えを求めるすがりつくような瞳でした。まずは想いを誰かが受け止めること、そここそがみんなが求めていることなのではないか。ふとそう感じました。そこから説明会ではなく、私と皆さんとの対話が始まったように思います。

皆さんをこのような状態においてしまっていることの申し訳なさ、ふがいなさ。被災者を支えていたはずの人が一転して被災者としてふるさとを追われたこと。自然災害といえばまだしも、「絶対安全」という施設の事故で追われることの理不尽さ。その上で、今回の案内は、無理に今のところを追い出す考えではないこと。意向調査も出したくなければ、出さなくて良いこと。ただ、私自身としては避難が長引くことが分かりつつある中、集団生活を続けることの疲れは、切なく感じていること。一人一人が自分の部屋で休める状況にしてあげたいこと。

一人一人の目を見つめながら、「私」として言葉をお伝えする時間が続きました。私の話が終わった後からは、切実だけど穏やかな問いが重ねられていきました。出てきたのは、不満ではなく、次のステップへの「不安」でした。強く反対意見を述べていた方も、素直な質問を私に問いかけてくるだけでした。

質疑も終わることになり、司会をしてくださった避難所の自治会代表の方が終了を告げたとき、私の目に信じられない光景が現れました。自分の耳に届いたのは、町民の方々の一人一人の拍手の音でした。満場の拍手。想像すらしない状況が目の前に生まれていました。 この場に臨むまでは、疲れによる徒労感。やむを得ない役割。なんとかするしかない。そんな思いで足を運びましたが、結果的に一番励まされたのは、私でした。厳しい状況下にあるからこそ、誠意を返す皆さんの振る舞いに、私は深く、深く頭を垂れるしかありませんでした。その後に、避難所の方々に頂いた、炊き出しの温かいシチューの味は今でも忘れることは出来ません。

翌日、ほぼ全員の人が賛成の意向調査を提出してくれたとの報告が届きました。結果として、多くの避難所があった中でも、この避難所の方々は早い時期に次のステージに移ることになりました。

この二つの経験は、のちに私が復興ビジョンや復興計画に携わる際に、最も重要視した「住民の声や想いをしっかり受け止めることの重さ、そしてその必要性と価値」の原体験となりました。

二つの体験から見えるもの

多くの議論の場において、最初の頃に現れる「住民」の声。私たちは効率性を重んじる中で、それだけで、もう分かったものとしたくなることがあります。ただ、それが本当の声なのか。最初の声や想いのそこにある、さらなる「声」「想い」に達しているのか。まだプロセスの途上ではないのか。そういった問いを私たち自身、どこまで重ねているでしょうか。

プロセスを重ねる中で、不安や戸惑いのそこに潜んでいた、住民なりの考えや判断が立ち上がっていくこと。そのプロセスに立ち会うことで、行政の問題のとらえ方も成長していく。そのプロセスを経た上でたどり着く結論を信頼すること。もしかすると結果的にはそのプロセスを経ずとも同じ結論になるのかもしれません。しかし、同じ目線で共有し、ともに悩み考えていく中で至る結論は、形としては同じであっても、全く違う意味を持つのではないか、私はそう思います。

議論すれば結論が出せる、そういった素朴なアプローチではなかなか乗り越えられないということがあります。まちづくりや土木技術といった個別の専門分野以外にも、共有・共感していくための、姿勢のあり方、場の持ち方、進め方の工夫、そこにも実は「技術や経験」が必要なのかもしれません。

これは「住民と行政」だけに留まらず、「住民と住民」「団体と団体」「住民と団体」「団体と行政」いずれにおいても、通ずるところがあります。人と人とがわかり合うためには、橋渡しとなる技術、それが担える人材に参画が必要不可欠です。

出会いを大切にするための努力と工夫が今、求められているのではないでしょうか。

4.「復興」とは何なのか

震災以降、他県ではどんどん復興計画の検討が進み、着々と「復興」について方向性や取り組むべき事項が整理されていきましたが、私たちの町では「復興」を議論することすら難しい状況でした。多くのマスコミから震災直後から復興に関するアンケートが殺到しましたが、私たちには何とも言えない想いがありました。

4月、そして5月になると、多くの被災地で復興検討委員会的なものが動き始め、復興に向けた動きが日を追う事に加速していきましたが、私たちの町では全町民が仮設住宅にも移れない、すべての暮らしが失われた状態にありました。

そんな浪江町でも、「私たちの今後はどうなっていくのか?」そういった問いに答えていくための復興ビジョンの検討が、避難から半年を待たずに始まりました。多くの期待を背負いながら、町民の方々を中心とする復興検討委員会がようやくスタートを切りましたが、すぐに大きな課題に直面することになりました。「復興の検討」そのこと自体が大きなハードルとなっていたのです。「復興」という言葉には、町並みが元通りになり、暮らしが元に戻る、場合によってはさらに発展していく、そんな印象が根強くあります。ただ、私たちの町では、そもそも「復興するはずの地域」にはだれも住んでいないという状況がありました。「復興よりも先に考えるべきことがあるのではないか」そういった議論が根強くあり、そして切実なものでした。

被災各地で進みつつある「復興」。当たり前の言葉なのでしょうが、全町避難が続く私たちの地域では、「復興」を論ずるほど、町民の方々にとっては絵空事であり、ある意味、つらいことでもあったのです。「復興」という言葉に潜む「人の暮らしの欠如」がそこにはあったのです。

Tweet