苦しみを経て見えてきた、ふるさとの価値

この子どもアンケートは、空気を変えただけでなく、町づくりの重要な理念「受け継いだ責任、引き継ぐ責任」という言葉を生み出すことになりました。子どもたちの想いが町の基本方針にまでなること。このことも従来の常識からすれば「ありえない」話でした。

ふるさととは、離れてみて、そして失ってみてはじめて真の価値を知るもの。

私たちの地域は、あまりにも過酷な状況に追い込まれました。ただ、そこで見えてきたのは、貨幣価値では換算できない、まさにプライスレスな価値でした。人と人とがつながりあうことの幸せ、先祖から引き継いだ文化や行事を楽しむことができ、引き継げることの幸せ。「何もない」と思われていた町でしたが、本当は多くの幸せがあったのです。

このことは、私たちのふるさとだけでなく、実は、どの町にも同じ事が言えるのだと感じています。気づいていないだけで、どの町にもかけがえのない価値があること。明確に意識しないけれど、実はその中だからこそ幸せを感じることが出来ていること。効率性や経済性では見えなかった大切な価値が見えてきたのは、原発災害によるかすかな不幸中の幸いだったのかもしれません。

無自覚に「復興」という言葉を使っていくことで、多くの対立や摩擦が生まれてもいます。私たちが「復興」と言うとき、し何をもって「復興」と考えているのか。生活者としての私たちにとって、真に実感できる「復興」とはどのようなイメージなのか。浪江町では、そもそも復興という言葉を議論しなければいけない状況だったからこそ、直面した課題でしたが、逆に丁寧に考えていくことができたのかもしれません。

私自身は、この「復興の意味するもの」、「復興に込める想い」ということを話し合い、共有していくことこそが、復興の第一歩なのではないか、今になると、そう思えてきます。今の時代だからこそ、「復興」の意味を改めて問い直すことが必要なのかもしれません。

5.次に続く人材育成の大切さについて

徹底的にゆだねた最後の1年間

震災後の1年後まで。それが浪江町での本来の任期でした。ですが、町、そして町民の方々が置かれた状況の切実さを感じる中では、1年延長の申請を出すこと、それがせめても私に出来ることでした。そして、町役場からの要請など、おそらく様々な議論があったのでしょうが、派遣元である福島県から認めて頂く英断が下りました。

ただし、それであっても自分の現地寿命は1年しかないことは事実。事態が進展していく中、町民の負託にこたえるためには、様々な面で仕事の量を増やし、局所的ではなく全体的な質も高めることが不可欠でした。私だけでは貢献できる部分はごく一部になりつつあること、一人の人間の働きでは先が見えないことも実感していました。自分が動く局面から、後に続くメンバーを育てる時期が来ていたのです。

後に続くメンバーたちが、自らの力で切り開いていけるようにしてくためには、自分の存在感を消すことも必要でした。「徹底的にゆだねる。メンバーに苦しみ、悩んでもらう。彼らと外部の方々をつなぐ基礎を作っていく」最後の年における私のテーマは、振り返ればこうしたものだった気がします。

多くの苦労を重ねる中、かつては無理と思われても不思議ではなかった仕事を若手のスタッフが一つ一つ成し遂げていきました。膨大かつレベルの高い、町民の方々との検討委員会の運営。国や県の方針に対する地域としての見解の整理と見解の主張。津波被災地のまちづくりのデザイン設計。失われた産業の再生。気がつくと自分の仕事として、若手スタッフが担う姿が当たり前になっていきました。

任せることで短期的には手間もかかるし、一時的には質も下がることもある。それでも一人一人のレベルが上がっていくことで、確実に「できること」が増えていくのが見えるようになっていきました。スタッフ自体も年度後半から「玉川がいなくなったら…」「玉川がいなくなったとしても…」という言葉をよく口にするようになりました。自分たちだけで歩まなければならないという危機感が20代から40歳前後の志あるメンバーの背中を押すことにもなっていました。

誰が復興の主役なのか

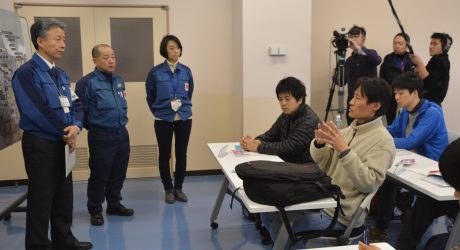

名前を出すことは差し控えますが、私の目には顔の見える一人一人が浮かんでいます。そのようなプロセスを経た中、若手職員達が最後の最後に、私を囲んでの勉強会と送別会を多忙な中で開催してくれましたが、その中にはこの数年の蓄積が凝縮された風景がありました。

「自分たちは玉川さんの1割しか引き継げないかもしれない。それでも10人、20人、30人が引き継ぐことができれば、それ以上のことが成し遂げられる、そう思って取り組んでいく」。血は引き継げないけれど、志が確実に次の世代に引き継がれていることを強く実感する機会となりました。一年前には浪江を離れることは想像できませんでしたが、日々ともに仕事をしていく中で仲間たちの成長を実感し、そしてこのような場において志が着実に引き継がれていることを感じて、私自身としても離れるべき時期にたどり着けたことを実感しました。

後になって分かったのですが、「保守的」と思える役場でも、心ある上司達は後輩達がチャレンジしていく姿を願い、期待もしていました。異分子の私が多くの協力を得て仕事を進められたのは、「浪江の若者達を育ててくれているから」。職場を離れて、役場のベテラン職員の方から気づかされたことでもありました。後輩達を育てていきたいと思っていたのは、実は私だけではなく、多くの先輩達も同様だったのです。それに「気づけない」だけだったのかもしれません。

これらの出来事を通じた気づきは、いずれの被災地にあっても、「誰が今後の主役か」という点を踏まえることが必要という点です。「代わりになって物事を処理していくこと」それも短期的かつ部分的には必要でしょう。ただし、中長期的にはどうか。幅が広い活動でそれがはたして通ずるだろうかと考えることも必要ではないでしょうか。

各地で支援に当たるNPOの仲間たちも、今、この課題に直面しています。自分たちの力が強く発揮できれば出来るほど存在感は高まる。その一方で、単純に支援し続けることで、現地の方々の「生きる力」を削いでしまう危険もあること。10年、20年と支え続けることは難しいことも事実です。それぞれの人、それぞれの団体が自らに内包する力を、現実に直面しながらも育んでいくこと。そのためには、あえて手を出さない意志の強さや努力が必要なこともあります。

では、後を誰かに引き継ぐ私たちとしては、どうしていくべきなのでしょうか。一人ひとりへの「エンパワーメント」のスタンスが大切なのではないか。私はそう感じています。

スーパーマン的な人が「解決していく」、「解決してくれる」を重ねていくと、人は無力になります。自分は結局、何もしないから、出来ないからです。その背後には、解決する=全てを解決するという過度な期待があるのかもしれません。百点なんてありえないのにもかかわらず、私たちがつい求めてしまうものなのでしょう。

いずれの課題も完全に解決なんて出来るものではありません。たとえ、全てを一度に解決できないとしても、一人ひとりが担える部分を一つ一つ担っていくことによって、解決できる部分は着実に増えていく。解決者の数が地域内に増えていくことで、回り道かもしれませんが、結果として課題は解決していく、のかもしれません。

「エンパワーメント」には、ある意味、回り道が必要かもしれません。ここでも「効率性」の誘惑を断ち切り、真に何が求められているのかを見極めていく力と覚悟が求められているのではないでしょうか。

文/玉川啓(たまがわあきら)

文/玉川啓(たまがわあきら)

福島県庁総務部財政課 主任主査

2010年に福島県庁より浪江町役場に出向。震災前の浪江町では、企画調整課主幹として、志ある町民・職員とともに行革や協働のまちづくり業務に携わる。

そのさなか、東日本大震災が発生。災害対策本部行政運営班長、復興推進課主幹として第一線で災害対応に当たるとともに、町民協働のモデルともなる浪江町復興ビジョン、子どもアンケート、浪江町復興計画の取りまとめに携わる。また各省庁との調整業務、行政と民間を結ぶコーディネーターの役割を担い、震災関係支援者と行政関係者をつなぐ活動も展開。

2013年より3年間の浪江町勤務を終え福島県庁へ復職。身の丈にあった情報共有にも取り組んでいる(Facebook、最大シェア数17,000。フォロアー6,600人)。