親元を離れた我が子が稼業を継ぎたいと戻ってきた時、両親はそれを誇らしく思うか、それとも同じ苦労をさせたくないと止めるのか?

「伝統工芸には可能性がある」と息子の松永武士(たけし)さんが思ったきっかけは、海外での起業経験だ。武士さんは、大学在学中に、中国の大連で日本人駐在員とその家族向けに現地での医療コーディネート業を営み、カンボジアでは現地入りするビジネスマンや観光客向けにマッサージの店舗を構えた。いずれの国でも感じたのは、日本の高い技術への信頼とニーズの高さ。それは日本の伝統工芸への可能性であるとも感じた。生まれ育った浪江町(旧大堀村)一円の窯元が皆、原発事故で廃業を余儀なくされていることを受け、武士さんは大堀相馬焼の窯元のひとつである実家・松永窯に戻る決心をした。

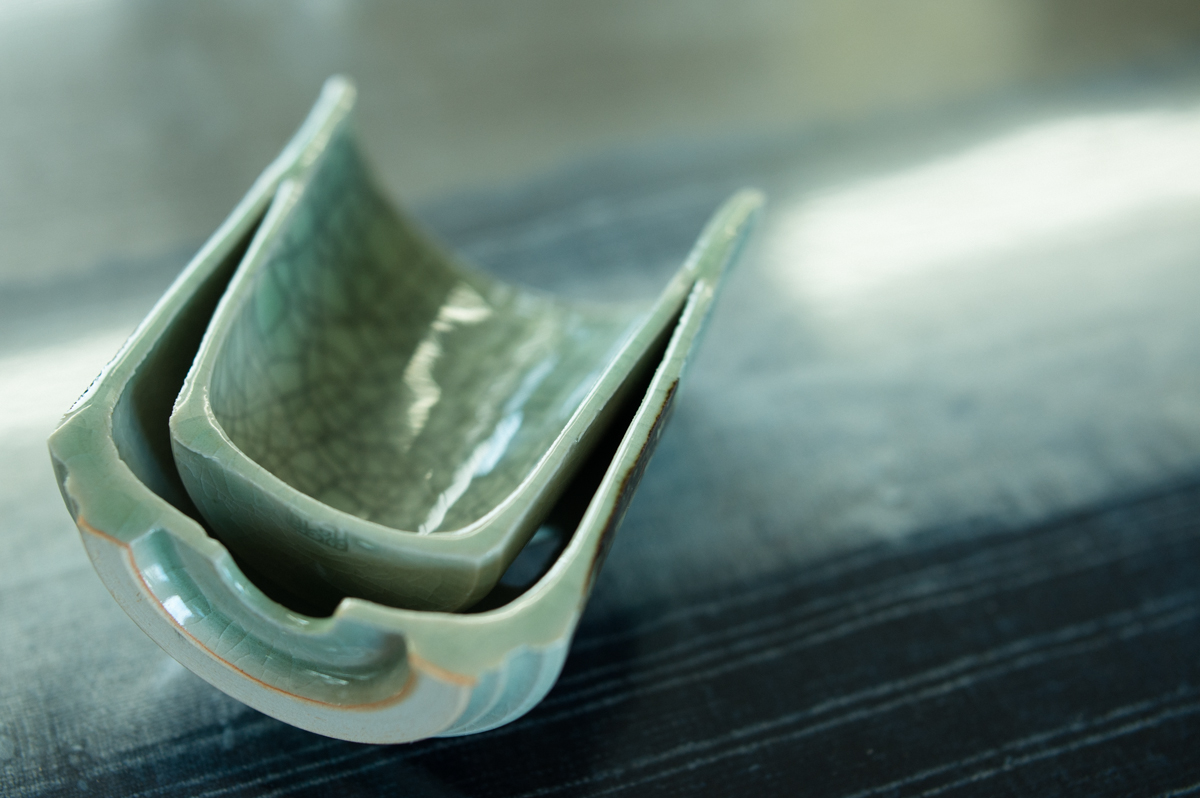

大堀相馬焼と言えば、青磁色の筒に広がる美しいひび、江戸時代の藩主・相馬氏が由来の走り駒(馬)の絵、持ち手が熱くならない二重構造に特徴がある。伝統工芸の名にふさわしい重厚感と手作業で形作られる波のような形状はそれだけでも美しいが、武士さんはここに新しい試みを加えた。ピンク色に焼き上げた「SAKURA MUG」(桜マグ)、10人のデザイナーが走り駒をリデザインする「KACHI-UMA」(勝ち馬)シリーズがその一例。そして、これらをフランス・パリの世界的展示会「メゾン・エ・オブジェ」に出展し高い評価を得て、国内では都心の大手百貨店での展開をひかえる。

新しい試みは従来のやり方と衝突することもあるが、時代に応じた柔軟さは実は大堀相馬焼の本質でもある。江戸時代の大堀相馬焼は、白磁に近いような、薄く、軽い陶器であり、大堀相馬焼の特徴とされるヒビ模様、走り駒の絵、二重焼き……などは実は明治時代や戦後に追加された工夫だったということが最近わかった。先に述べたピンクの色彩やデザイナーコラボレーションには、伝統工芸に「デザイン」と「グローバル」をかけあわせることで相馬焼の魅力を再発見してもらうという変化の種だ。この種が芽を出し、変化の流れが起きた時、新しい大堀相馬焼が生まれるのだろう。武士さんはその種をまいている。

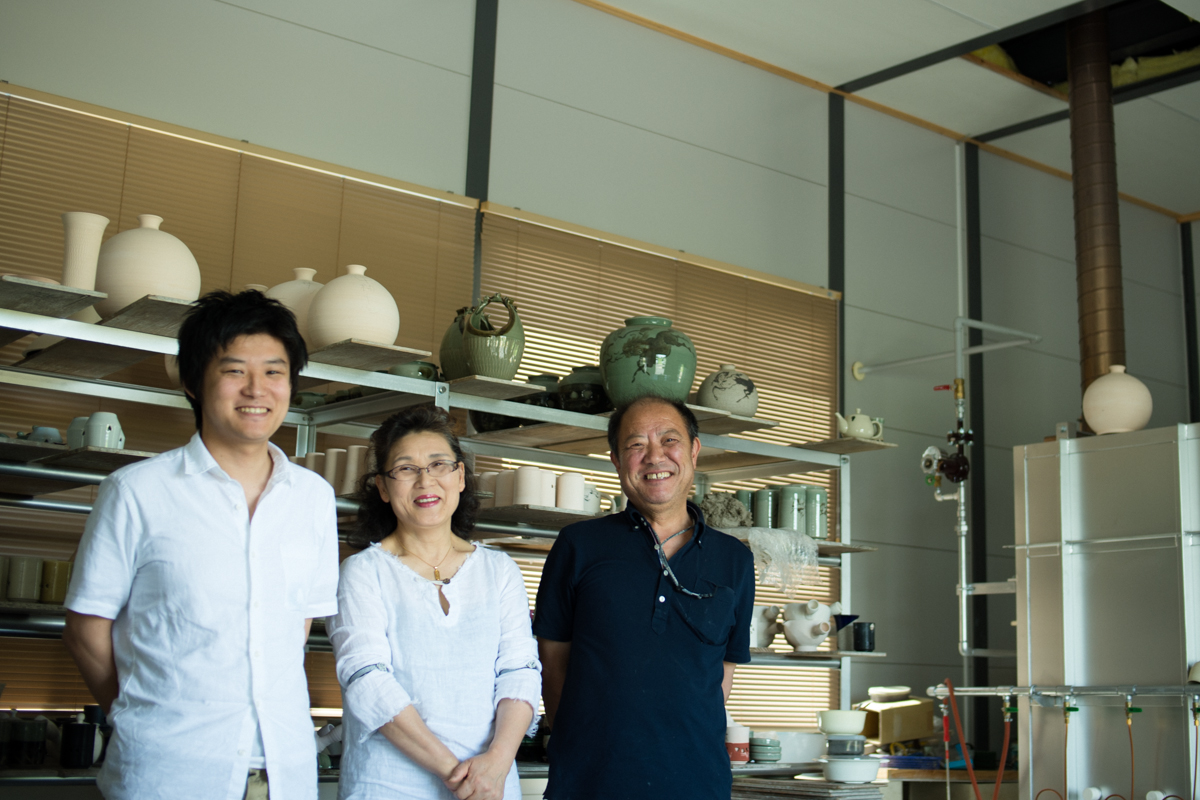

武士さんが、松永窯を継ぐ意志を伝えた時、両親は反対したという。取材の時も、父・和生さんは武士さんのことを「自称4代目」と言ってみたり、母の京子さんも「陶器はキツイわよ」を繰り返した。ただ、厳しいことを言いながらも、自分たちと共に仕事をしていることを誇らしく思っているように見え、時折のぞかせる3人の笑顔はとても良く似ていた。

写真・文=岐部淳一郎

Tweet