住民主導で他地域に 先駆けた合意形成

花露辺地区の高台から。防潮堤がなく海が一望できる

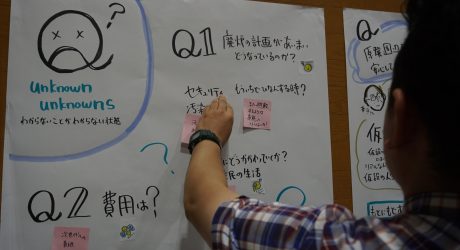

行政と住民、その前に必要なのが、地区住民の中での合意形成だろう。しかし、個々の事情と心情を汲みつつ話し合いで意見を一つにまとめるのは、当然ながら難しく時間がかかる。それが花露辺地区は、行政側が動き出すよりも早く地区住民内での意志がまとめられ、震災から3ヶ月経たない6月1日の時点で、市に要望書を出すに至っている。被災市町村からの復興計画が出揃ったのが12月であることを考えると、実に半年近く先行している。

このような早さを可能にしたのはコミュニティの結束と、自治会を中心とした強いリーダーシップにある。68世帯と小規模であることも大な理由だが、もともと他地区に「あそこは特別」と言われる程まとまりが強いことで有名だった。

復興計画に示された 暮らし方のビジョン

海に面した花露辺地区は震災前から防潮堤を作っておらず、今回の復興計画でも防潮堤を不要とした。標高16メートルの地点に道路を作り、その外側を盛り土することでこれが実質的な防潮堤の役割を果たす。住民の多くが生業にする漁業への利便性を失わずに、海が見える景観を保つまちづくりだ。

下村自治会長は「防潮堤で海が見えないのは逆に危ない。防潮堤がないことで『まず逃げる』意識を持続できる。ここの避難訓練では年寄りも皆本気で走る」と話す。震災前、防災訓練に参加する住民は8割。津波で68世帯中25世帯が流される被害に合いながら、亡くなったのは1人だった。

花露辺の結束力は「自治」にあり、自治は昔から受け継がれた「文化」にある。例えば、住民共有の財産として山を所有し、植林や間伐を皆で行う。漁に関しても、収穫を船主が4割、残り6割を船員で等しく分けるという独自の「大仲(おおなか)」というシステムが今も受け継がれる。「協力する方が、個々で競うよりも結果としてたくさん獲れる」と下村自治会長は話す。

どのような暮らし方が自分たちにとって豊かなのか。毎日海を眺め、皆で漁に出る生活を選んだ花露辺地区の復興計画にはそのイメージが明確に映されている。

何度でも立ち止まり 納得のいく復興計画を

花露辺地区における高台移転計画の概要

住居を無くした人の多くは将来への見通しに不安を募らせるが、最重要なのは早さだろうか。大槌の仮設住宅に入った地元住民は言った。「急がば回れ。計画が遅れてもいいから、私たちに希望を見せて欲しい」。

Tweet