地域復興の旗振り役として交流人口の増加に取り組む

宮古駅で降車する人たち。過酷な環境の北リアス地域では大事な移動手段だ

茨城県ひたちなか市にある全長14・3㎞のひたちなか海浜鉄道は、震災でレールのゆがみ、土砂の陥没やがけくずれなどの被害を受けた。公的補助を受け、4ヶ月の復旧期間を経て全線復旧を果たしたが、2011年度の輸送人員は14・3%減の65万人。運休期間中にはバスによる代替輸送などを行っていたが、車での通勤や送迎が習慣化したことが大きな要因だろうとみている。

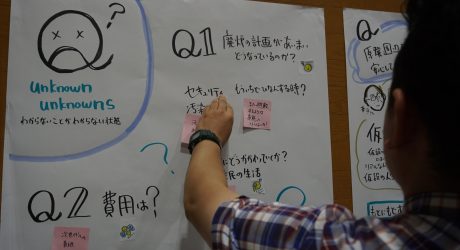

沿線地域が大きな被害を受けた三陸鉄道の場合は、これよりも厳しい状況だと言える。もともとの人口減少傾向が、震災により加速した上、多くの住民が移り住んだ仮設住宅の大半は駅にアクセスしづらい場所にある。地域の人たちに再び使ってもらえるようになるためには、今後、各市町村でまちづくり計画が確定し、住宅が建てられ、地域住民が戻ってくるのを待たなければならない。そのため三陸鉄道が全線復旧を果たした後も、しばらくは被災地域の人々が使いやすいとは言えない状況が続くだろう。

そもそも全国のローカル線の多くが震災前から単独収支では赤字だ。本業の輸送で必要な収益を確保することがただでさえ難しく、今回の震災で被災した地域を走る路線はそれに拍車がかかったかたちになる。しかし、赤字だからといって短絡的に廃止するとはできない理由は、ローカル線が持つ公共性にある。ローカル線は、通学生や高齢者などの交通弱者を支える地域の足としての役割を担っている。特に北リアス線の走る三陸海岸は、地形のアップダウンが激しく、雪が積もると車の運転が危ぶまれるため、バスなどへの代替輸送も特に難しい。

三陸鉄道株式会社の望月正彦社長。 宮古駅の駅舎前にて

望月社長は、この苦しい状況を乗り越える意義を「街がもう一度できたときに、三陸鉄道がなければ生活もままならない人が出てきてしまう」と話す。「街」が先か「足」が先か……。三陸鉄道という公共の「足」と、人が集まる中心地としての駅があり、さらにそこが外部との交流起点となることが、街の復興の力になるという強い信念がそこにある。

Tweet