地域通貨が楽しくつなげる次世代のコミュニティづくり

住民の協力で、地域通貨「よろづ」で買い物を体験。野菜や果物、手作りケーキ、カラー診断などのサービスも。「本当にいいんですか?」と恐縮してしまう。

しかし近年、多方面からその名前が聞かれるようになった。太陽光・水力発電に取り組む「藤野電力」や、通帳型の地域通貨「よろづ屋」。そしてこれらの活動の基であり、地域コミュニティの一つの核になっているのが、2009年に生まれた「トランジション・タウン藤野」だ。東北で今後ますます重要になる、無理のない持続可能なまちづくりへのヒントを探しに訪ねた。

持続可能なまちづくりトランジション・タウン

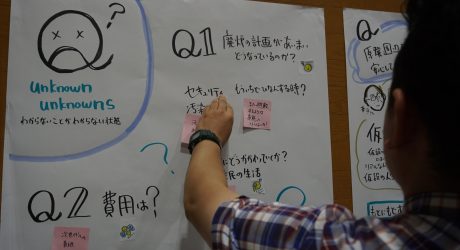

「藤野トランジションの学校」地域通貨の回に参加。そもそもお金とは何か話し合うことから始まり、地域通貨を学び、最後は自分の持つ価値を見直す1泊2日。

持続可能な地域社会づくりの主軸となるのは「食べ物・エネルギー・コミュニティ(関係性)を自分たちでつくること」。将来たとえ石油が枯渇しようと、経済システムが破綻しようと、しなやかに生き延びられる地域社会を少しずつ、楽しくつくっていくことを目指す。ポイントは住民の主体性で、例えば国策で自然エネルギー開発が進むことを待ち望むのではなく、自分で小さな電力をつくってみるなど、日々の暮らしを一人ひとりが考え、創意工夫と協力をしながら行動を起こす姿勢を大事にしている。

地域通貨で育まれる助けあいの関係性

地域の方の通帳を見せてもらった。野菜の購入でマイナスになり、高齢者の送迎や機械の貸し出し、事務局作業の手伝いでプラスになっている。

藤野で使われているのは紙幣を発行するタイプではなく、初期費用がほぼかからない通帳型。住民それぞれが個別にやり取りをし、プラスやマイナスを書きこんでいく。通常の貨幣システムと大きく違うのは残高がマイナスでも構わないこと。コミュニティ全体の合計は常にゼロなので、誰かがマイナスなら誰かのプラスになっているからだ。それよりも大事なのはどんどん使い、循環させること。何も実体のないお金だが、使えば使うだけ、地域に何かしらの価値が生まれていくのだ。

地域通貨の事務局を務める妹尾佳子さん(左)と池辺潤一さん(右)。「よろづは回ってこそ価値のあるお金。100%よろづのマーケット開催など、活発に使われる仕組みを模索しています」。

特筆すべきは、物のやりとりだけでなく、不在時の庭の水やりやバッテリー上がりの救援、買い物代行などにも活用されていることだ。隣人に毎回頼むのも悪い、でも企業のサービスにお金を払うほどでもない、そんな困りごとを気兼ねなく頼める、地域の助け合いの潤滑油にもなっている。

地域に役立てることで自分の価値を再発見

既存の貨幣しかない地域と、地域通貨がある地域を比較するシミュレーションゲーム。後者は地域に小商いが増え、地域通貨と共にお金も回り、会話も増えた。