新しいアートと、古いビルへの愛着。「つくるビル」が地域を融合する

(右)各部屋、天井以外は入居者が好きにしてよく、ビル中が展覧会のよう。階段もアート作品に。(左)「つくるビル」の仕掛け人、石川秀和さん。「これからは資本主義から文化主義にシフトするでしょう」と話す。

「京都は芸術大学が多く、1万人以上が在学しています。しかし彼らが卒業後に制作や発表ができる場所が少ない。このビルの入居者は、クリエイターと呼ばれる職種の中でも特に制作・活動の場が少ない、アナログ的なものづくりをしている人たちに開放しています」。

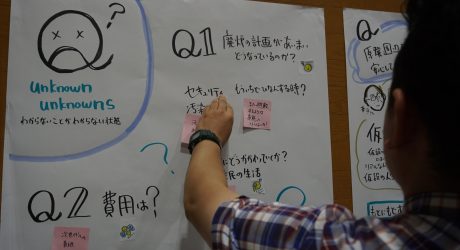

施設もシステムも細部まで作り込まず、入居者と共に作れるように余白を多く残しているという。

古きものから生まれる 交流とクリエイション

個室に加え、複数のアーティストが制作を行うシェアアトリエも。ビル全体で定員は51名だが、オープン以来ずっと満室だという。

思い入れを持ち、多くの人の声も取り入れて再生させたビル。その場所に古くからあるものを活用しただけに、関心を持ってくれる地域の人は多く、特に上の年代と若者をつなげる文化やものづくりの交流が生まれている。ビルを訪れた近所に住む工芸品の職人さんが工房を見せてくれたり、お礼に若者たちがカフェやバルに案内して喜ばれたり、近所の風呂敷問屋さんから店舗プロデュースの依頼があったり、老舗ホテルから土産物コーナーの商品の目利きを頼まれたり。

リノベーション前の「つくるビル」。築50年、老朽化が進み解体の話もあったが、「モノとコト」「人と人」が集う場へと再生された。

取材を終えて 若い移住者はきっと東北にも増やせる

インタビュー中、期せずしてお二人から、働き方・生き方に関する話が出た。「家賃を払うために」「ローンを返すために」という働き方からの脱却だ。

先日行われた1周年記念イベントでは、各部屋を公開した展覧会やワークショップ、さまざまな作り手が出店。2日間で300人あまりの来場者があった。

そのための第一歩は、都市から東北へUターン・Iターンした若者が地域や県内でつながり、とにかく仲良くなって盛り上がること、かもしれない。近い将来、「○○移住計画」「○○つくるビル」が東北各地から生まれてきたらどんなに素敵だろうか。

Tweet