震災後、一人の女性を助けたいという思いから始まった「浜のミサンガ」というプロジェクトがあった。漁網でミサンガを編み、販売。プロジェクトは他地域にも広がり、最終的には350人の生産者がいて、累計で16万本を販売した。

売上が伸びていった一方で「そう遠くない未来、売上が頭打ちになる」という危機意識を、三陸とれたて市場の代表・八木健一郎さんは持っていた。「ミサンガ」の次の仕事を生み出さなければいけない…。でも、仕事であれば何でも良い、というわけではなかった。地域にとって必然性のある仕事が必要だった。

暖流と寒流がぶつかる三陸は、かつて世界三大漁場と言われた程、豊富な漁場を有する。地元の人はそれを当たり前として育ってきたため、その豊富な海産物を獲っては、大量消費地に流す…ということに注力してきた。しかし、大量に獲るほど漁業関係者たちが苦しくなっていく漁業のあり方に、震災前から三陸とれたて市場という産直販売サイトを営んでいた八木さんは、危機感を持っていた。

地域にとって必然性のある仕事、過剰漁獲からの脱皮…この2つから思い至ったのが、三陸が持つ豊かな商品を「磨く」こと。磨くとは、その商品を消費者が食べたいと価値を感じてくれるようにすることだ。

具体的には、食べ方を教えたら良いと八木さんは考えた。経験から「地場産品の一番おいしい食べ方を知っているのは漁師」ということを知っていたからだ。水揚げした地場産品を「イヤという程」食べている彼らは、東京であれば少量を刺身にして大事に食べがちなあわびのような高級食材も、大胆に美味しく調理する秘密レシピを持っている。そして、その食べ方や調理の方法こそ、地域ならではの文化やぬくもりが隠れている。八木さんは、地元の人たちからレシピを集め、まさに「台所の料理」をそのまま送り出すことを決めた。

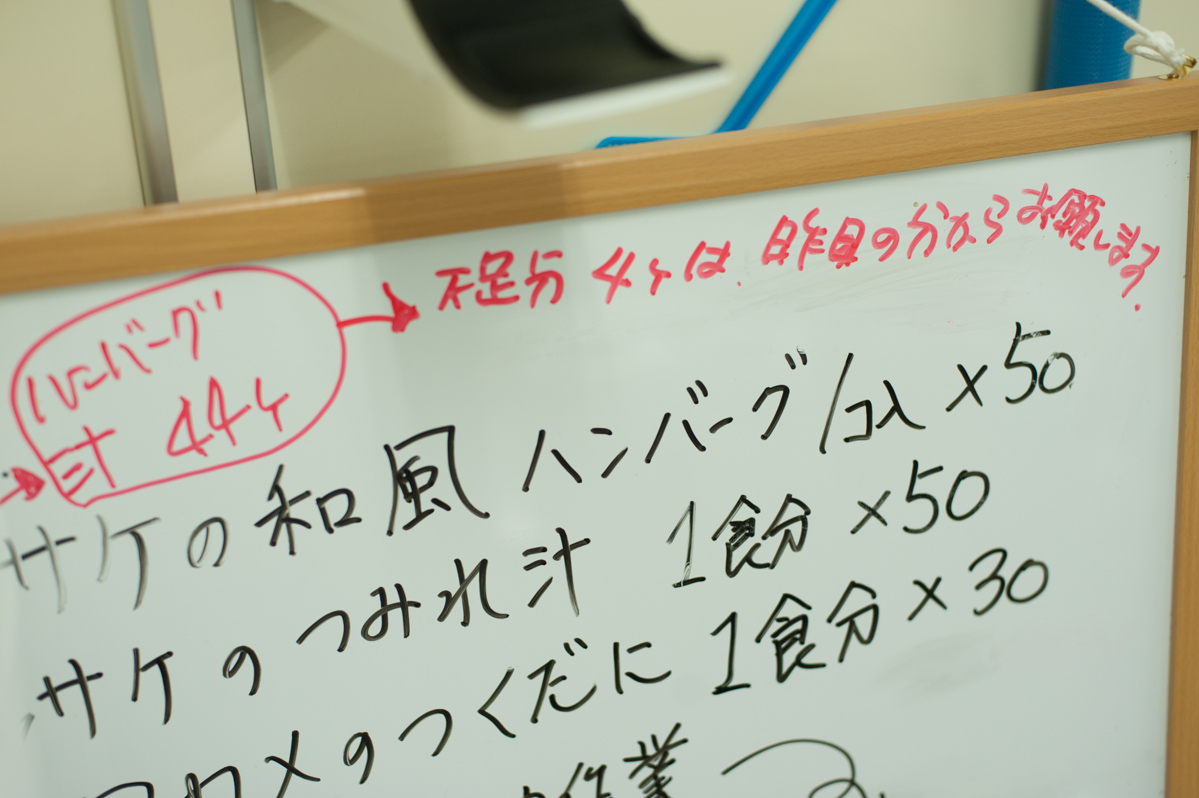

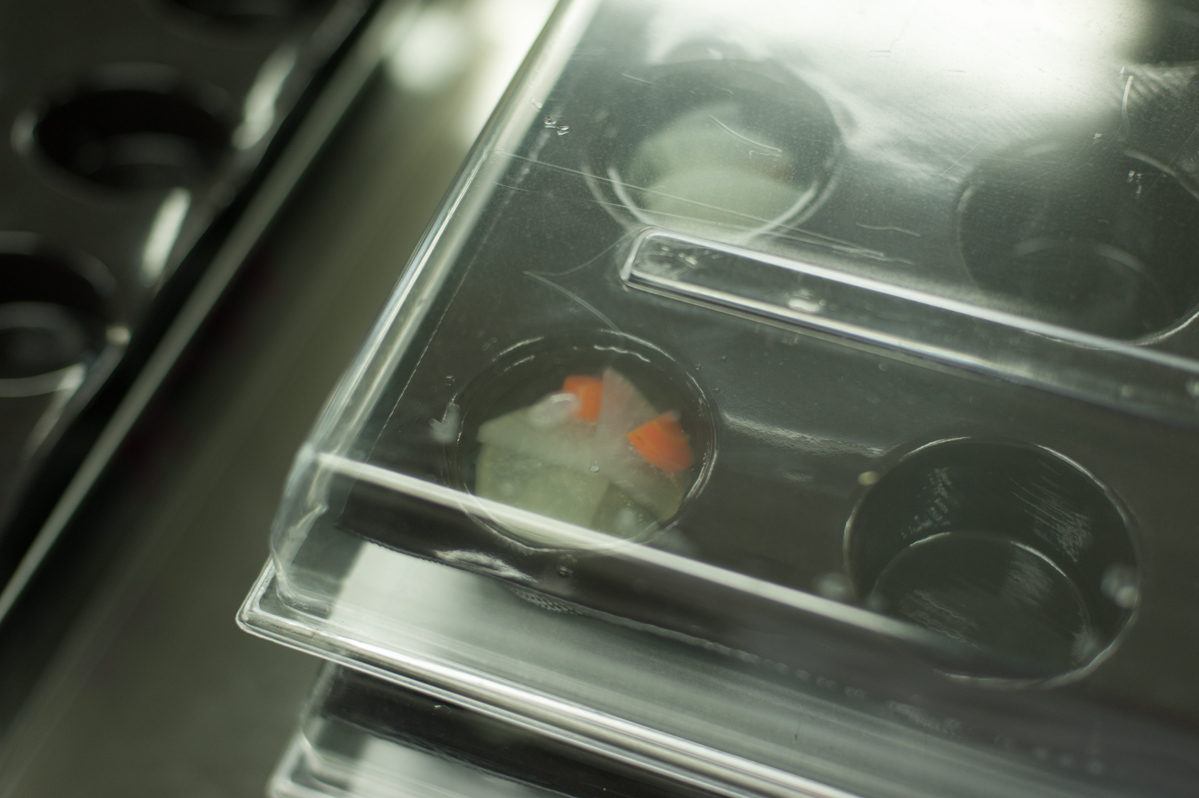

調理室で、5人の女性が、サケのハンバーグ、つみれ、わかめの佃煮を料理していた。ハンバーグ作りを自動化するための機械があるわけではない。ミキサーをかけ、手で計り、こね、火を通す。全身白衣や帽子で覆われているものの、楽しげに会話しながら料理する姿は、家庭の台所を思わせる。彼女たちがここで作った料理は、「CAS (cells alive system)」という商品状態をほぼ劣化させない冷凍技術によって、美味しさを閉じ込めたまま他地域へ運ばれる。「漁師のレシピ」はすでに300以上集まっていて、今は、台所に立つ彼女たちと一緒になって試行錯誤しながら商品開発をしている最中だ。

八木さんは、「彼女らが楽しげに料理するこの姿を保って行きたい」と話す。効率だけを求めていけば、最終的に行き着く場所は、固定化されたレシピを作る料理の自動化になってしまう。でも、それは望んでいない。伝えていきたいのは、こうした浜の女性たちの笑顔から生まれる料理、漁業従事者たちが作ってきた地域の食文化や魅力。そして、それを「いかにみんなで遊ぶか」を合言葉に伝えていく。

写真・文=岐部淳一郎

Tweet